先释经题

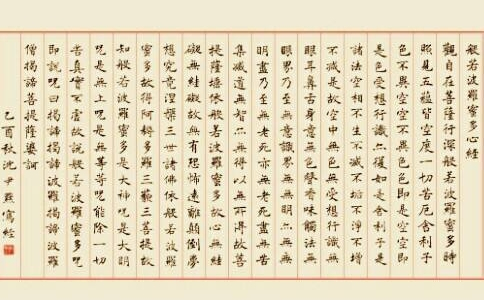

般若是梵语,翻为智慧,也称无分别智,故非一般所说的聪明智慧而是指能照见真空实相的清净智慧,或译为妙智,是指能通达世出世间一切诸法的大智慧。

波罗翻为彼岸,密翻为到,多翻为上,意即智慧观照,息妄显真,到达解脱彼岸之上。也有把多字解为定的,意即解脱生死烦恼之大定。岸是假名,也无所谓彼此,以迷妄颠倒假名此岸;灵明觉照,假名彼岸。

心是指常住真心,又因般若为诸佛之母,此经又是大般若经的心要,故称心。经有恒常的意思,诸佛言教,莫能改动,故曰常;又有径字的意思,是修行成佛必经的路径,又梵语修多罗译为契经,上契诸佛之理,下契众生之机。

天台宗解释经典先讲五重玄义,即释名,辨体,明宗,论用,判教。般若波罗密多是法,故此经是单法立名,(如佛说阿弥陀经是单人立名;妙法莲华经是法喻立名。)是以实相为体,以观照为宗(宗即修行纲要),以度苦为用,以熟酥为教相,在五时八教中,属第四般若时。佛说般若历时最长,计二十二年,带通教、别教二权理,正说圆教实理。

全经可分为七部分:一、总纲分,二、色空分,三、本体分,四、妙用分,五、果德分,六、证知分,七、秘密分。作此七分,层次清楚,纲举目张,易于理解。

一、总纲分

此分总的摄持心经主要含义,即修甚深观照法门,照见诸法皆空,出生死苦海,证无上菩提。

观自在菩萨

观自在菩萨即观世音菩萨。从菩萨大悲济世,寻声救苦来说,名观世音;从菩萨智慧广大,观照无碍来说,名观自在。从悲德与智德立此二名。菩萨本地早已成佛,名正法明如来,为利济众生,现菩萨身。

观自在的观字很重要,修心关键在一观字。此观并非眼观,而是回光返照,观我非空非有、寂寂无念、了了常知的本来觉性,这是修心的总诀。所以大乘本生心地观经说:须臾之间,摄念观心,薰成无上大菩提种。又:能观心者,究竟解脱,不能观者,永处缠缚。

观心法门在初下手时,必先放下一切妄想杂念、心身世界,直下回光观看自己当下的心念,这时定觉妄念忽生忽灭,奔驰不停,要既不随逐流浪,也不著意遣除,因妄念本空,原是无可遣除的。久观纯熟,妄想分别便能逐步歇落,达于空寂。这是慧以资定,楞严经所谓:生灭既灭,寂灭现前。这时要继续前进,时时处处从寂定的性体上,起观照妙用,这是定以资慧,久久便能达到定慧一如、寂照不二的地步。所以华手经说:汝等观是心,念念常生灭,如幻无所有,而得大果报。观自在便是常寂常照,了了见性,自在无碍的意思。菩萨具体称菩提萨埵。菩提译为觉,萨埵译为有情(指一切众生),合称觉有情。菩萨以上求佛道、下化众生、自觉觉他为行愿,功行圆满,便成为福慧具足的佛陀。

行深般若波罗密多时

行即修行。深般若是对浅而言。凡夫无明障覆,般若不开;二乘人只证我空,知五蕴假合,并无实我,但不明法空,不明五蕴诸法,也是缘生性空,并无实法,所以见理不彻;至于初发心下位菩萨,观力微薄,都是浅小智慧,不能叫深般若。惟有像观自在这样八地以上的大菩萨,能以甚深智慧觉照,而证入定慧圆明,自在无碍的境界。时正是寂照同时,体用不二的时候。

照见五蕴皆空

照即般若观照,见即亲自证知。菩萨依实相般若之体,起甚深观照般若之用时,证知五蕴身心等一切诸相,无不是运动变化,幻生幻灭,其性本空。实相之体,犹如镜体,五蕴诸法,比喻尘垢,般若妙智,正像镜光,观照功夫,则如磨镜,镜体本具光明,虽为尘垢所障蔽,光明不失,若用功磨擦,自然垢尽明生。楞严经所谓净极光通达,寂照含虚空。

五蕴即色、受、想、行、识。凡眼、耳、鼻、舌、身五根,色、声、香、味、触五尘,以及宇宙间一切物质现象,都属色法,因为是有形色、质碍之物。受即感受,是五个遍行心所中的受心所,有苦受、乐受、不苦不乐受三种。想即想像,是想心所。行即造作,是思心所。识即了别,是八识心王。这四者都是心。此色、心二法,皆是因缘所生,也即各种条件和合而有,并无自性,所谓缘生性空,故曰五蕴皆空。五蕴之性虽空,但体即真空,譬如波相虽幻,但体即是水,水与波是不一不异。这里的照见如渡船,五蕴如大海,皆空如彼岸。即依此般若渡船,渡过生死苦海,到达涅槃彼岸。金刚经说:凡所有相,皆是虚妄,若见诸相非相,即见如来。见诸相非相即照见五蕴皆空。如果照见五蕴皆空,那么自性大光明宝藏,便全体现前了。

度一切苦厄

身心痛苦不安,叫苦厄。般若不开,苦厄未除,不能叫度。苦厄归根属于心,度心只有仗甚深般若。照见五蕴本空,心便得解脱自在。凡夫不明苦厄的根源,不知五蕴的实质,更不知慧照的妙用,所以长劫沉沦于烦恼此岸。若能照见事事物物一切诸法,自性本空,就能破除我、法二种执著,不被见思、尘沙、无明种种粗细烦恼所缠缚,而能解脱分段、变易两种生死,出离世间、出世间的一切苦厄,所以说度一切苦厄。