般若波罗蜜多心经白话文

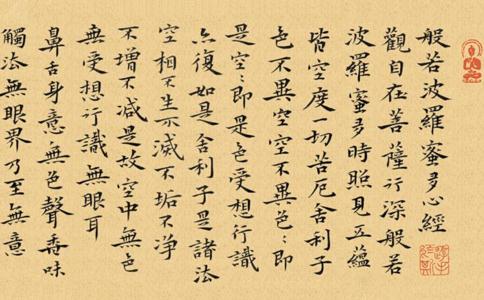

《般若波罗蜜多心经》原文[注一]

唐三藏法师玄奘[注二]译

观自在菩萨[注三],行深般若波罗蜜多时[注四],照见五蕴皆空[注五],度一切苦厄[注六]。舍利子[注七],色不异空[注八],空不异色[注九],色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是[注十]。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减[注十一]。是故空中无色,无受想行识[注十二],无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法[注十三],无眼界,乃至无意识界[注十四],无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽[注十五]。无苦集灭道[注十六],无智亦无得[注十七],以无所得故。菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃[注十八]。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提[注十九]。故知般若波罗蜜多是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚[注二十]。故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提娑婆诃[注二十一]。

[注一]般若波罗蜜多心经。

梵文prajnaparamitahrdayasutra。略称《般若心经》或《心经》。全经只有一卷,260字.属于《大品般若经》中600卷中的一节。被认为是般若经类的提要。该经曾有过七种汉译本。较为有名的是后秦鸠摩罗什所译的《摩诃般若波罗蜜大明咒经》和唐朝玄奘所译的《般若波罗蜜多心经》。

《般若经》共有八部:

《放光般若》、《光明般若》、《道行般若》、《胜天般若》、《胜天王般若》、《文殊问般若》、《金刚般若》、《大品般若》、《小品般若》。本处所用的《般若波罗蜜多心经》则由浅入深地全部概括了《大品般若》的义理精要。可谓言简而义丰,词寡而旨深。古来认为读此经可以了解般若经类的基本精神。

此处的般若,为梵语prajna音译,本义为智慧。但这智慧是指佛教的妙智妙慧。它是一切众生本心所具有的。有色能见,无色也能见;有声能闻,无声也能闻。它能产生一切善法。至于凡夫的智慧,则由外物所引生,必须先有色与声,才会有能见和能闻。若无色与声,即不能见不能闻,它不能直接生出善法。因而我们说,凡夫的智慧,在佛家看来,也就成了愚痴,成了妄想。般若如灯,能照亮一切,能达一切,度化佛所指斥的那种有漏的分别慧。

波罗蜜多,梵文为paramita,意为度,到彼岸。亦即意在说明度生死苦海,到涅槃彼岸。所谓彼岸是对于此岸而言的。生死便喻此岸。它指三界内的众生由于妄念邪心而造业,因而不得不轮回于生生死死当中,永住于烦恼苦海中。只有修行才能摆脱轮回,永超生死地。

三界,指欲界、色界、无色界,共有二十八重天。下面六重为欲界。所谓欲,指的是男女、饮食、睡眠三者。中间的十八重为色界,居于此界当中者已经离于三欲,但又保存了质碍色身,仍然离不开物质元素。是中众生,虽然有色欲等,但已经不必非有物质基础了。至于那上面的四层属于无色界。居于此界的众生则没有形色,他们已经修成了空与定。较之此一境界更高的则是所谓涅槃。就佛教说,可以认为涅槃境界是一种比喻的说法,它仅指超出生死轮回世间,摆脱人生有限性和相对性。以传统说法,指的是因修道而超出三界的圣人,他已经处于一种不生不灭的状态,获得了不受垢染,永远安乐的寂灭之体。

凡任何修习佛教的人,按照经往的讲法,只要依法受持,就可以度脱生死苦恼,到达涅槃彼岸。一般认为,修习般若波罗蜜多法门属于六种到彼岸的法门之一,又称为六度,具体说,这也就是大乘佛教修习的基本内容。它包括:一、布施(檀那);二、持戒(尸罗);三、忍(羼提);四、精进(毗梨耶);五、定(禅那);六、智慧(般若)。《大品般若经》卷一说:菩萨摩诃萨以不住法住般若波罗蜜中;以无所舍法应具足檀那波罗蜜,施者受者及财物不可得故;罪不罪不可得故,应具足尸波罗蜜;身心精进不懈怠故,应具足禅那波罗蜜;于一切法不著故,应具足般若波罗蜜。法相宗将六波罗蜜的智慧扩展为方便善巧、愿、力、智等四波罗蜜,合称十波罗蜜,作为菩萨胜行,以配合菩萨十地,说明修行的次第。这是题外的话了。总之,这六法门又可以喻之为船筏,它们运载修善众生过渡到彼岸去。六度之中,又特别以般若波罗蜜多为最上法门。即是说,一旦深入般若甚深法门,便可以随机而有布施、持戒、忍辱、精进、禅定的诸度功德。

心经的心,意为核心、纲要、精华,言下之意是说,此经集合了六百卷般若大经的精要而成。